Das Regierungspräsidium Kassel hat dem Antrag der K+S AG, ihre Abwässer im Grubenfeld Springen (Thüringen) einlagern zu dürfen, das notwendige Einvernehmen verweigert. Die Antragsunterlagen seien nicht geeignet, die Zulassungsfähigkeit der geplanten Maßnahme im notwendigen Umfang zu belegen. Das „überwiegende öffentliche Interesse“, nämlich die Langzeitsicherheit der Untertagedeponie Herfa/Neurode und der Untertageverwertung bergbaufremder Abfälle Wintershall, stünde einer Genehmigung entgegen.

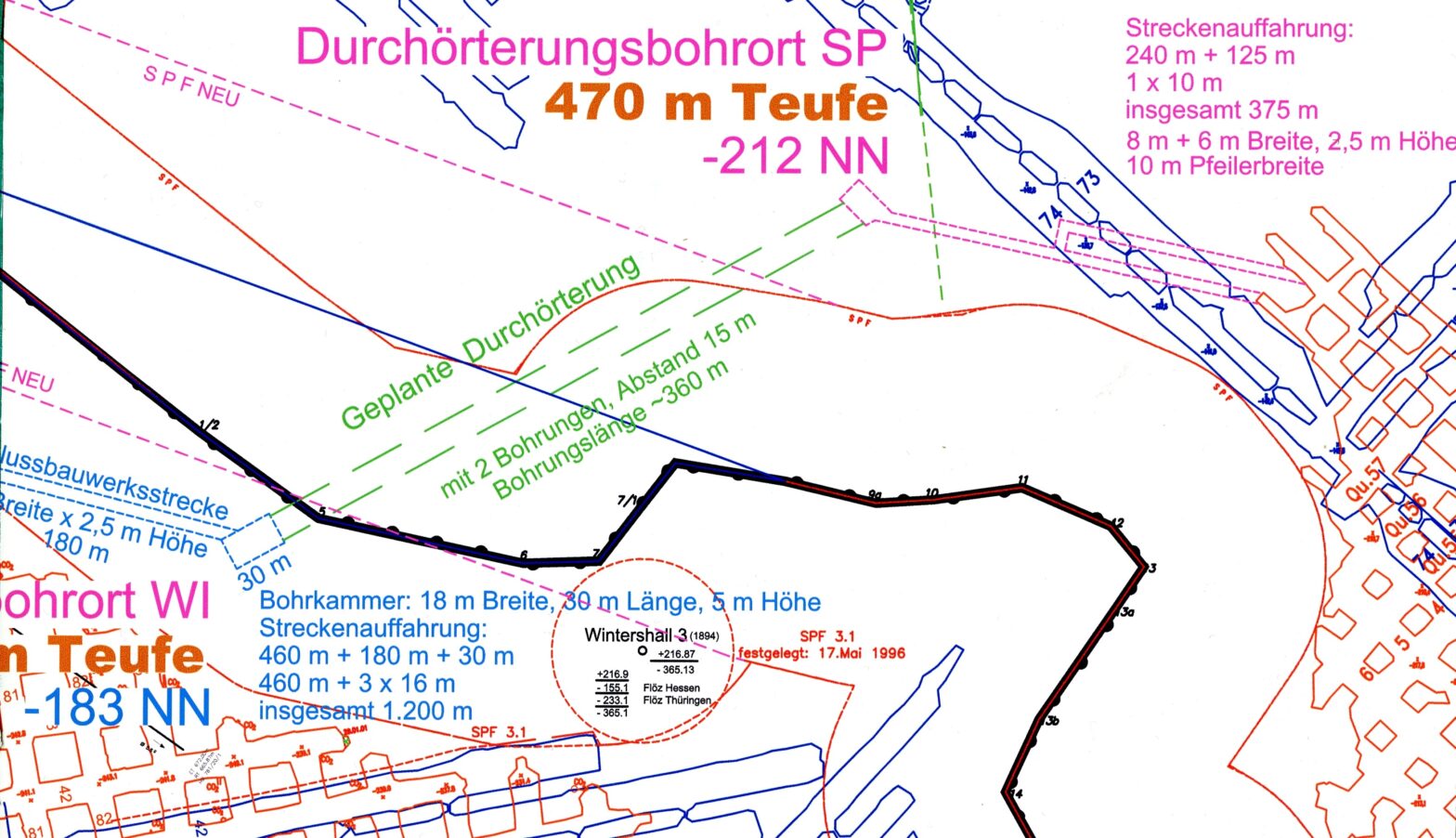

Der Antrag der K+S AG wurde im Rahmen eines Abschlussbetriebsplans für die Grube Merkers gestellt. Der „Staatsvertrag zum grenzüberschreitenden Abbau von Salzen im Werra-Kalirevier“ zwischen den Ländern Hessen und Thüringen sieht vor, dass solche Abschlussbetriebspläne nur im Einvernehmen der Vertragspartner gültig werden dürfen. Die im ursprünglichen Vertrag geltende Regelung, dass der Sicherheitspfeiler zwischen den hessischen und thüringischen Gruben nicht geschwächt und nicht durchbohrt werden darf, wurde 2021 zugunsten der Antragstellerin abgeschwächt. Sie darf den Pfeiler durchbohren und sogar Grubenräume für die Bohrarbeiten innerhalb des Pfeilers auffahren.

Die hessische Umweltministerin hat die Überprüfung der Antragsunterlagen eingeschränkt – Ein „bergsicherheitlicher Zweck“ darf weder gefordert noch überprüft werden

Die hessische Umweltministerin wollte offenbar der K+S AG noch weiter entgegenkommen. In einem Erlass vom 02.06.2021 hat sie das Regierungspräsidium Kassel angewiesen, sich bei ihrer Überprüfung auf die Auswirkung der K+S-Abwässer auf den Sicherheitspfeiler zu beschränken.

Die Einstapelung von Abwässern, die direkten Kontakt zu dem vorgeschriebenen Sicherheitspfeiler haben, führt zwangsläufig zu einer Durchfeuchtung und damit zu einer Schwächung des Pfeilers. Da eine Schwächung des Pfeilers grundsätzlich nicht genehmgt werden darf, muss ein solches Vorhaben einen „bergsicherheitlichen Zweck“ erfüllen. Es muss somit nachgewiesen werden, dass die Gesamtmaßnahme – trotz der Schwächung des Sicherheitspfeilers – in ihrer Gesamtheit die Bergsicherheit erhöht.

Gernau das will K+S mit der Einstapelung angeblich erreichen können. Ein „Bergbauerbe, das andernfalls die Sicherheit des Bergbaus langfristig gefährden würde„, nämlich die Wassereinbrüche in der Grube Springen am „Querort 23“, sollen mit der Einstapelung, sozusagen Hand in Hand, „beseitigt werden“.

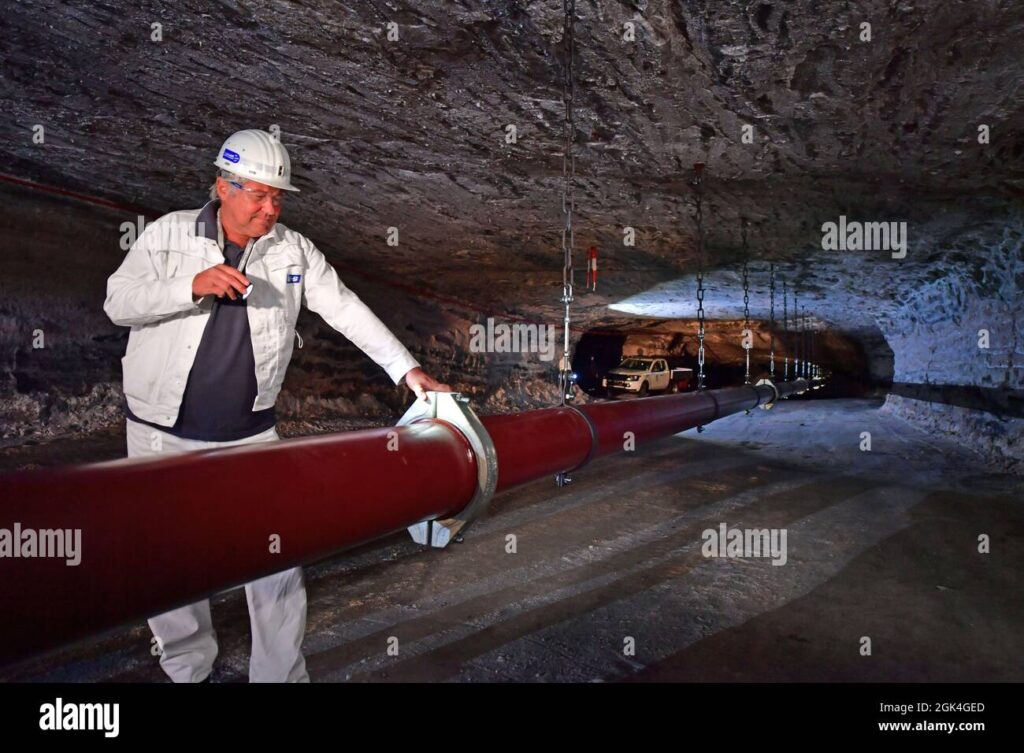

Bildunterschrift des Anbieters: „13. September 2021, Thüringen, Merkers-Kieselbach: Stephan Deppe, Projektleiter Stapeln in Springen, zündet eine Pipeline für salzhalsides Abwasser an. Der Düngemittelhersteller K S plant, salzhaltiges Abwasser aus der Werra-Anlage in einem stillgelegt Teil der Merkers-Mine, dem Minenfeld Springen, dauerhaft zu stapeln. Dies dient zum einen der Entsorgung von Salzwasser aus der Kali-Produktion und soll zur Verbesserung der Wasserqualität* der Werra und Weser beitragen. Auf der anderen Seite soll damit ein Bergbauerbe beseitigt werden, das andernfalls die Sicherheit des Bergbaus langfristig gefährden würde.“

*Es bleibt allerdings unklar, wie sich die Wasserqualität von Werra und Weser verbessern könnte. Die Einstapelung ist für K+S erforderlich, weil die Werra die Produktionsabwässer nicht mehr aufnehmen kann. Die Grenzwerte werden durch die Haldenlaugen bereits ausgeschöpft“, Anmerkung des Autors.

Es wäre allerdings eine Sensation, wenn es gelingen sollte, die Wassereinbrüche zum Stillstand zu bringen. Es ist zwar bekannt, dass ein Salzbergwerk absaufen kann, es ist aber weltweit noch nie gelungen, einen Wassereinbruch zu „beseitigen“. Die Grube Springen II wäre somit die erste, in der dies gelungen wäre. Die Einlassung der Antragstellerin ist nicht plausibel.

Wir gehen deshalb davon aus, dass die Tatsache eines „bergsicherheitlichen Zwecks“ nur vorgetäuscht wurde, weil sie die erforderliche Voraussetzung für die Genehmigung zur Abwassereinstapelung ist. Mit anderen Worten: Sollte eine Überprüfung ergeben, dass die beantragte Maßnahme den bergsicherheitlichen Zweck, nämlich den Schutz der Untertagedeponie nicht gewährleisten kann, dann wäre es nicht mehr möglich, die Abwassereinstapelung zu genehmigen.

Das muss die hessische Umweltministerin Priska Hinz befürchtet haben, denn sie hat der Behörde per Verfügung untersagt, die Umsetzbarkeit des „bergsicherheitlichen Zwecks“ zu überprüfen.

Dieser Verfügung hat sich das Regierungspräsidium Kassel unterworfen, die Behörde schreibt:

„Das Erfordernis eines bergsicherheitlichen Zwecks und damit einer gewissen Notwendigkeit/Zweckmäßigkeit des Vorhabens zum Schutz des MSSPF * (…) ist nach der (…) Änderung des Staatsvertrags gemäß des Erlasses vom 02.06.2021 nicht mehr Voraussetzung für die Erteilung des Einvernehmens und auch nicht mehr Gegenstand der Einvernehmensprüfung gewesen (…).

Trotzdem weist die Behörde darauf hin, dass auch ohne Überprüfung des „bergsicherheitlichen Zwecks“ schwerwiegende Bedenken bestehen, nämlich ob die von der Antragstellerin behauptete Gefahrensituation tatsächlich besteht und ob sie dann nicht auch durch weniger beeinträchtigende Alternativen beseitigt werden könnte:

„Allerdings bleiben die in meinem Schreiben geäußerten Zweifel in Bezug auf das im Abschlussbetriebsplan postulierte Vorliegen einer Gefahrensituation für den MSSPF aus dem Querort 23 bestehen. Dies gilt auch für die Frage, warum nicht zur Abwehr der vermeintlichen Gefahr (…) weniger beeinträchtigende Alternativen gewählt werden.„

Schreiben des RP Kassel an das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz vom 02.08.2022, S. 4 * MSSPF = Markscheidesicherheitspfeiler, Anm. des Autors

Das ist sehr durch die Blume gesprochen. Im Klartext heißt das: Nach unserer Einschätzung liegt ein bergsicherheitlicher Zweck für die beantragte Maßnahme nicht vor. Sie ist entweder unnötig oder der Zweck könnte durch „weniger beeinträchtigende Alternativen“ erreicht werden.

Das Regierungspräsidium geht sogar noch weiter. Wenn nämlich von der Antragstellerin beschrieben werde, dass trotz Einstapelung keine Schwächung des Sicherheitspfeilers vorliege, dann würde dies

„eine Prüfung und Bewertung der ggf. positiven Auswirkungen i.S. eines bersicherheitlichen Zwecks erfordern. Eine solche ist (…) aufgrund des Erlasses (…) vom 06.02.2021 aber gerade nicht Gegenstand der Einvernehmensprüfung gewesen. Meine Zweifel an dem Vorliegen eines bergsicherheitlichen Zwecks habe ich im Übrigen im Schreiben vom 09.11.2020 dargelegt.“

RP Kassel, a.a.O.

Damit deutet die Behörde an, dass die Einschränkung der Überprüfung durch die Ministerin das Bergrecht aufheben würde und somit rechtswidrig sein könnte.

Die Abfallentsorgungsanlagen der K+S AG machen das Risiko unverantwortbar

In den hessischen Grubenteilen, angrenzend an den Sicherheitspfeiler, betreibt K+S die Untertagedeponie Herfa-Neurode und zusätzlich Anlagen zur Untertageverwertung bergbaufremder Abfälle. Diese Anlagen erfordern zwingend die Überprüfung der Langzeitsicherheit nach dem Bergrecht, sowie der Deponieverordnung (DepV) und der Versatzverordnung (VersatzV). Die Abfälle sind so einzulagern, dass sie „nie“ mehr mit der Biosphäre in Kontakt kommen. Deshalb muss ausgeschlossen werden, dass die eingstapelten Abwässer in die tiefer gelegenen Deponie- und Verwertungsbereiche gelangen können. dazu muss der Sicherheitspfeiler jeder, auch jeder künftigen Belastung Stand halten können.

Die Werra-Weser-Anrainerkonferenz hatte im Anhörungsverfahren vorgetragen, dass nicht nur Löseerscheinungen, sondern besonders auch chemische Reaktionen des eingetragenen Wassers mit Bestandteilen des Ortsgesteins („Umlösung“) die Tragfähigkeit der Sicherheitspfeilers verringern und die Bergsicherheit gefährden können. Bei einem Bergschlag in der Grube Springen II könnte das Abwasser in die tiefergelegene Untertagedeponie Herfa-Neurode gelangen und dort zu einem Chemieunfall größten Ausmaßes führen:

Scharfe Kritik an den Antragsunterlagen

Trotz des erheblich eingeschränkten Überprüfungsumfangs will die Genehmigungsbehörde der Einstapelung der K+S-Abwässer nicht zustimmen. Sie kommt nach einer „vertieften fachlich-inhaltlichen Überprüfung“ zu dem Schluss, dass „die aktuell vorliegenden Unterlagen nicht geeignet (sind), die Zulassungsfähigkeit der geplanten Maßnahme vollumfänglich zu belegen„.

Die jetzigen Einwände des Regierungspräsidiums seien z.T. schon vor Jahren der K+S AG zur Kenntnis gegeben, aber von der Antragstellerin nicht beachtet worden. Die über Jahrzehnte zusammengetragenen Unterlagen seien zwar sehr umfangreich, ließen aber manchmal die notwendige Konsistenz vermissen. Damit sei ihre Überprüfung zumindest erschwert und manchmal auch nicht möglich. Die angestellten Berechnungen seien zwar umfangreich und korrekt, es sei aber zweifelhaft, ob die benutzten Eingangsparameter die Gegebenheiten zutreffend und auch für den ungünstigsten Fall beschrieben. Ein schlimmeres Urteil kann man sich kaum vorstellen.

Damit ist das gesamte Entsorgungskonzept der K+S AG gescheitert. Weder für die Produktionsabwässer noch für die Haldenlaugen des Werra-Fulda-Reviers hat das Unternehmen rechtmäßige Entsorgungsmöglichkeiten vorzuweisen.

Beispiele für die gescheiterte Entsorgungspolitik:

- Schon das 2009 in Aussicht gestellte „360-Mio.-Euro-Maßnahmenpaket zum Gewässerschutz“ hat leichtfertige Hoffnungen enttäuscht. Es sollte eigentlich bis zum Jahre 2015 die Belastung der Werra „halbieren“, tatsächlich ist es ohne jede positive Auswirkung auf den Gewässerschutz geblieben. Vielmehr haben die Maßnahmen dieses Pakets den Abwassernotstand noch verschärft, weil die Menge an Haldenlaugen drastisch zugenommen hat:

- Die vermehrte Aufhaldung von Salzrückständen hat die Menge der Haldenlaugen erheblich anwachsen lassen. Schon jetzt fallen jährlich 4 Mio. Kubikmeter an; diese Menge hatte die K+S AG erst für das Betriebsende vorausgesagt.

- 2011 hatte die K+S AG vorgegeben, nunmehr auch die Entsorgung ihrer Abwässer in die Nordsee zu planen („Nordseepipeline“). Die Staatsanwaltschaft Meiningen hat ermittelt, dass dies nur vorgetäuscht war, um eine gewünschte Fortsetzung der Laugenverpressung genehmigt zu bekommen. Diese Genehmigung wurde erteilt, aber K+S hat immer noch kein Konzept für die Salzabfälle.

- 2014 hatte die K-UTEC AG ein Konzept für die Aufbereitung der gesamten K+S-Abwässer vorgestellt. Damit hätte innerhalb der Umsetzungszeit der Wasserrahmenrichtlinie eine abstoßfreie Kaliproduktion erreicht werden können. K+S hat diese Vorschläge abgelehnt und stattdessen als „Eigengewächs“ den Bau einer KKF-Anlage angekündigt. Im Jahr der Fertigstellung stellte sich dann heraus, dass diese Anlage nicht geeignet war, den Salzabstoß mehr als geringfügig zu verringern. Vielmehr mussten für deren Abwässer erneut Entsorgungsmöglichkeiten gefunden werden:

Hoffnungen enttäuscht: Die von K+S angeblich selbst entwickelte „KKF-Anlage“ hat die Entsorgungsprobleme des Unternehmens nicht gelöst

- Auch für die rasch zunehmenden Haldenlaugen hat die K+S AG keine Lösung vorzuweisen. Die erst kürzlich präsentierte Abdeckung der Rückstandshalden scheint wieder nur eine vorgetäuschte Lösung zu sein. Schon eine Überschlagsrechnung zeigt, dass damit die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt werden können:

Kein Grund, die Sanierung der Werra aufzugeben

Seit Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie im Jahre 2000 sind somit alle Entsorgungskonzepte der K+S AG gescheitert. Bedauerlich ist dabei nur, dass das Unternehmen mehr als zwanzig Jahre vertan hat, ohne eine Lösung gefunden zu haben. Die angewandten Verfahren sind schon deshalb nicht mehr zeitgemäß, weil in erheblichem Ausmaß Rohstoffe und Energie vergeudet werden:

Die aktuellen Übergewinne gestatten der K+S AG jede Investition in moderne und wirkungsvolle Technik.

Jetzt muss jetzt eine gesetzeskonforme Lösung gefunden werden, denn die Qualitätsziele der Richtlinie müssen auch dann erreicht werden, wenn dies innerhalb der Umsetzungsfrist nicht möglich war. Hier stehen immer noch die Aufbereitungsvorschläge der K-UTEC zur Verfügung:

Die Kosten für die Aufbereitungsanlagen sind mit 500 bis 600 Mio. Euro nicht gering, wir wissen aber, dass sich die Anlage in weniger als acht Jahren amortisiert. Die aktuellen Übergewinne wegen der Sanktionierung der russischen und weißrussischen Konkurrenz gestatten der K+S AG ohnehin jede Investition in moderne und wirkungsvolle Technik.